千と希の設計図 web版 2022年1月号

- shinozaki71

- 2022年1月4日

- 読了時間: 6分

更新日:2025年7月14日

●色弱者、高齢者向の色使いを考える

11月に行われた色彩検定は、滞りなく終了しました。今回は社長の受けたUC級の内容から、色について少し考えていきたいと思います。「年齢や能力、状況などにかかわらず、できるだけ多くの人が使いやすいように、製品や建物・環境をデザインする」ことを「ユニバーサルデザイン」と言います。アメリカのロナルド・メイス博士という方が提唱しました。彼は自身が車椅子生活だったことから、「後付けでなく、最初から」使いやすいものをデザインする、という「バリアフリー」に変わる新しい考え方を世の中に広めたのです。

今回勉強したUC級のUCとはユニバーサルカラーのことで、高齢者や視覚異常のある人にとってもわかりやすい色の配色を学ぶという内容でした。

かつて「色盲」呼ばれた色覚異常(※)

目の奥の網膜に光の波長を感知する3種類の細胞があります。それぞれ波長の長、中、短を識別することができるのですが、そのうちのひとつが機能しない状態を色覚異常と呼びます。色は様々な光の波長の組み合わせで表現されるので、バランスが崩れてしまうということですね。いい例えかわかりませんが、プリンターの一色だけがなくなった状態で印刷した時のようなイメージです。これは遺伝によるもので、男女ともその因子はもっているのですが、実際に色覚異常が発現するのは男性に大きく偏っています。

※「盲」という言葉に差別的な意味合いが含まれることもありますが、実際に色覚異常の方は色が全く見えない(モノクロに見えている)わけではなく、特定の色域の判別が難しいだけでほとんどの色の差異は認知できるので、言葉そのものが当てはまっていないことから最近は使わないケースが多いようです。

色覚異常の人が判別しづらい色

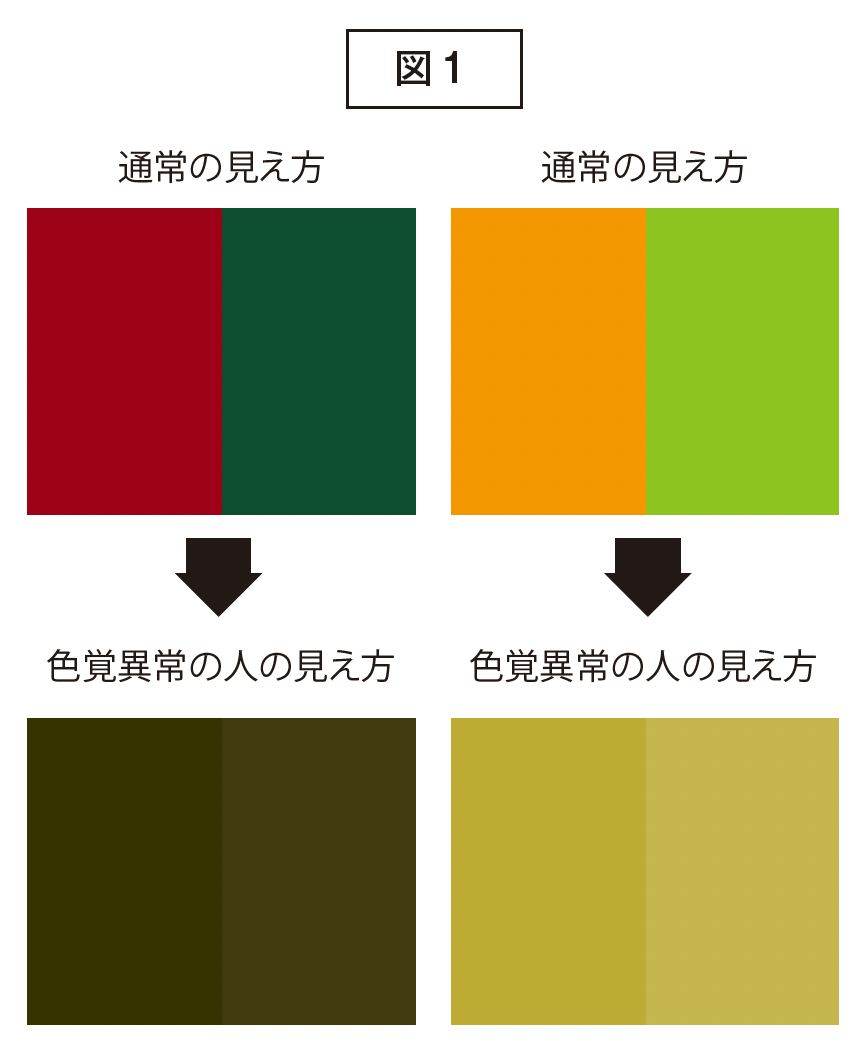

色覚異常と言っても色々型があるので一概には言えませんが、右(図1)のような色の組み合わせの判別が難しいようです。違った色なのに同化してしまうので、この組み合わせで重要な情報を表現することはよろしくありません。色覚異常は男性に発現する確率が高いため、わたし(太田垣)の子供の時はそれを疑われました。叔父が色覚異常だったためですが、叔父の仕事はグラフィックデザイナーでした(笑)。

恐るべし加齢、目の衰え

色覚異常は全体の50%ですが、加齢は100%です。よく聞く白内障という病気も、70歳では90%もの人が罹患するというデータがあります。手足と同様、水晶体や網膜が弱ってくるため、自然なことではありますが、当然色についての見え方も変わってきます。特に注意すべきは黄色と白で、みなさんはどこまで視認できるでしょうか?

背景が濃いと見えない、明るすぎても眩しい

よく高齢者対策として「文字を大きくする」というものがあります。新聞の文字も2008年に変更が加えられ、今の大きさになっています。特に明朝体は横棒が細いため、小さな文字には不向きですので、私たちも使用する際には多少気を使います。しかし、歳を重ねるとそれだけではありません。明るさの違いを読み取る能力が低下するのです。背景が暗かったり、写真があると、その上に配置した文字が読みづらくなるのです。下図(図2)をご覧になった時、左の方が読みやすい、と思った方はすでに高齢者です!…というのは言い過ぎだとしても(若年者の選択が逆になることはない)、この読みづらさのストレスが、デザインにおいて読んでもらえるかどうかの大きな分岐点となります。また、これは紙面のデザインでは当てはまりませんが、加齢によって明順応・暗順応のスピードが極端に遅くなります。動画などで目立たせたいものを光らせても「眩しいだけ」になり、効果的に内容が伝わらない、ということですね。

見やすいデザインと美しいデザイン

私たちはデザインするものの目的や使用途を考えて適切な色を選ばなくてはいけません。特にサウザンドデザインでは、しっかりした文字組と視認性の良い配色で今までも多くのお客様に好評を頂いてきました。社会の高齢化・ダイバーシティ化が進むにあたり、今以上に色に配慮したデザインが求められます。難しいのは学んだことを杓子定規に守るだけでは、良いデザインが生まれない、ということです。図2では左の方が読み易くても、右の方が美しいと言えます。このバランスをいかに高度に考えて決めていくかが、これからのデザイナーに求められるスキルの一つではないかと思います。

●永代を楽しむサイト「永代みたい」をもっとみたい!

『えいたいみたい』オリジナルMAP&ガイドできました!

弊社のスタッフ達が長い時間と愛情をたっぷりとかけて…ついに完成しました、オリジナルMAP&ガイド!永代の街を実際に歩きながら作成した地図は、ポップで可愛いイラストが満載。スタッフ達みんなでエリアを分担し、なんと手描きで仕上げました。ガイドは「ごはん編」「神社編」「体験・お店編」「スポット編」の4種類を作成。誰もが知る有名どころはもちろん、知る人ぞ知る穴場や、地元の人すら知らない(?)隠れスポットまでたっぷりとご紹介。門前仲町駅からの散策ルートも掲載されており、見たら永代に足を運びたくなる事間違い無しです。

現在は、えいたいみたい公式HPと、弊社1階のご自由にラックにて配布しております。是非見てみてください。

もしかしたら、今後も新たな永代情報が追加されていくかも…!?

永代の街のレア情報をぎっしり集録。

このオリジナルMAP&ガイドが見られるのは「えいたいみたい」だけ!!

●デザイン絵画教室がひらく絵画教室だより

12月の課題

「クリスマスツリーライト」

「12月といえば?」と問いかければほとんどの人が口を揃えて答えるであろう一大イベント〝クリスマス〟。今回は、お家を彩るのにピッタリなツリー型の卓上ライトを作成しました。中から光が漏れるようカッターを使って細かな穴を空けていく作業には、みんな大苦戦。しかし一生懸命刃物の扱い方も練習し、完成後部屋の電気を消してライトアップした際は、「わあ〜!綺麗!!」という達成感で溢れた声が教室中に響き渡りました。

●最近のできごとぽろぽろ

えいたみいたい取材!

「えいたいみたい」にて、出張取材(会社から徒歩5分)に行って参りました!!撮影中の社長とスタッフをパシャリ。インタビュー内容は、えいたいみたい公式HPで掲載中です。千と希来月号では、特別裏話をご紹介しちゃいます♪

節電の効果は果たして…

先月から始まった節電チャレンジですが、早くも効果あり。なんと電気代がマイナス8,000円になりました!!照明をこまめに消したり、お湯を節水したり。全員の努力の結果です!!

阿吽の呼吸!!共同作業

12月の課題で使用したライトの電池入れは、ひとつひとつが手作業。少々コツの要る固い蓋も、工具を使ってパカッ!!20秒/1個という、工場のコンベアスタッフにも負けない息ぴったりな手際の良さで、約50個のライトを捌き切りました。

メリークリスマス♪

某日、サンタの如く大きな箱を担いで現れた太田垣社長。なんだなんだと開封すると、中にはこんなに立派なクリスマスツリーが…!!聞くと、社長はクリスマスが大好きなのだとか。イブと当日も、業務の傍らみんなでお菓子をつまんだりと、年に一度のイベントを楽しむ光景が見られました。

■スタッフの声■ 2022年も間違い探し仕様の年賀状なりました!間違えは全部で7つです!昨年より難易度が上がっている…かもしれません。ぜひ挑戦してみてください。(佐久間)

「千と希の設計図」バックナンバーはこちら!

>> 記事一覧

コメント